全息圈

VR AR MR前沿

目鏡式頭盔顯示系統原理是將小型二維顯示器所產生的影像藉由光學系統放大、拉遠。放大的效果等效于視場角的擴大,并通常將虛擬圖像拉遠至人眼前側3∼5m。另外,由于左右眼往往各用一個顯示通道,左右眼通道顯示具有一定視差的圖像,用戶能夠獲得深度感覺。頭盔顯示器主要由微顯示元件和光學系統組成。微顯示元件的關鍵性能參數有分辨率和刷新速度。前者指所能顯示的像素的多少,后者表示顯示元件更新圖像的快慢。頭盔顯示系統采用的微顯示器件主要有液晶顯示器(LCD)、硅基液晶顯示器(LCoS)和有機發光二極管(OLED)。

光學系統的關鍵參數有視場角、出瞳距離(設計人眼位置到最近鏡片的距離)和出瞳直徑(人眼位于出瞳直徑范圍內能看見完整畫面)。通常,能夠良好佩戴的頭盔系統,出瞳距離應大于10mm,而出瞳直徑至少4mm。更大的出瞳距離和出瞳直徑將會讓用戶更容易佩戴。

頭盔顯示系統的分類方法多樣。考慮到光學系統是配合顯示器作用的,不同尺寸的顯示器,其配套的光學系統結構形式也會有差別。據此,將頭盔顯示器劃分成使用微顯示器(通常0.3英寸到0.8英寸)的頭盔系統和使用中等大小顯示器(通常3.5英寸到5.5英寸)的頭盔系統。

早期的頭盔顯示系統采用微顯示器,通過球面鏡系統成像獲得虛擬圖像。由于球面鏡系統校正像差的能力較弱,需要的鏡片數目較多,并且系統往往具有比較小的視場角。舉一個典型例子,6片式的球面系統,經過精心優化設計后可以提供52?視場角,其出瞳距離和出瞳直徑分別為19mm和8mm[1]。為了減小鏡片數目,同時又保持或者提高光學性能,非球面和衍射元件也應用到了頭盔顯示器中[2∼6]。在光學設計中,衍射面和非球面具有相似的作用,其校正像差的能力強于球面系統。

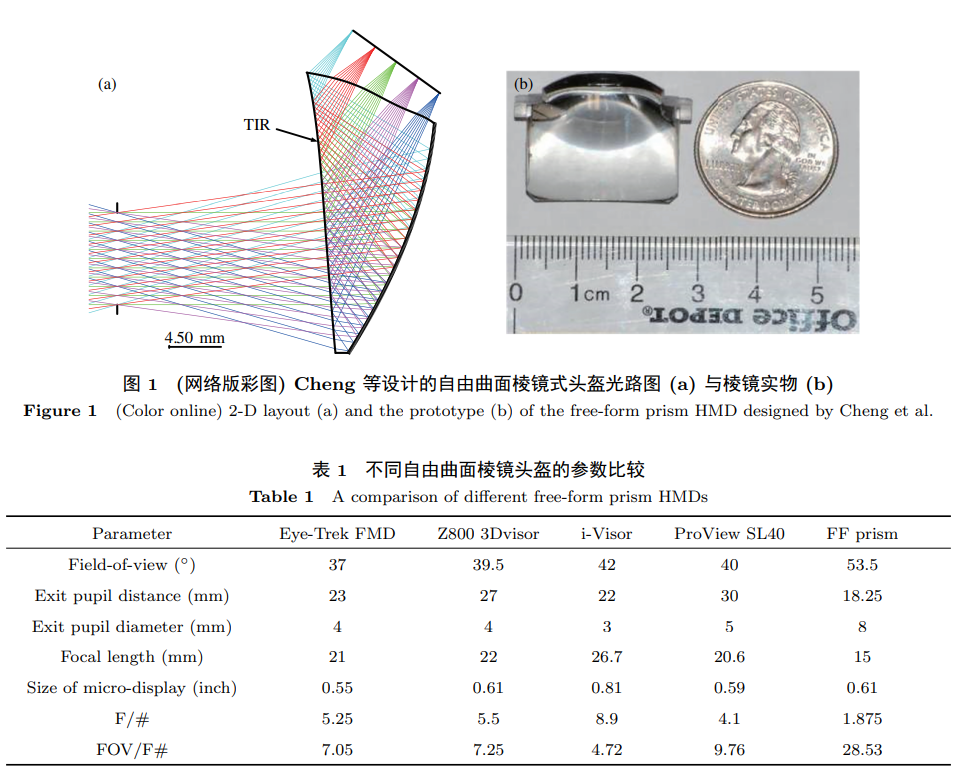

自由曲面棱鏡式頭盔最早由Okuyama和Yamazaki提出[7],其微顯示器發射的光線通過折射進入這個楔形的棱鏡后,發生一次全內反射和一次反射后透射出棱鏡表面,進入人眼。從而單片自由曲面元件產生了4個有效的光學面。又由于自由曲面出眾的像差校正能力,自由曲面棱鏡式頭盔第一次僅用一片光學元件就實現了良好的頭盔顯示效果,同時又保證了系統的輕小型特性。Cheng等[8]對自由曲面棱鏡系統進行再設計,如圖1所示,并通過像質自動平衡算法實現53.5?的大視場角與1.875的小F,這些參數遠優于同時期的其他自由曲面棱鏡系統(見表1),大大提升了顯示效果。使用中等尺寸顯示器的頭盔顯示器在最近幾年隨著LCD與OLED顯示屏分辨率的顯著提升而普及。這種頭盔顯示器的特點在于可以借助手機屏幕作為顯示器。而智能手機本身就是具有運算、處理和交互一定功能的設備,使用其作為頭盔顯示系統的主要組成部分可以極大地降低成本。此外,從光學設計的角度出發,使用較大尺寸的顯示器意味著光路中光線的偏轉角相對較小,光學系統可以相對簡單,見圖2的對比。

目前的使用中等尺寸顯示器的頭盔系統往往只需采用單片球面透鏡或者非球面透鏡就能實現良好的顯示效果,視場角可以達到90?甚至更大。最早將中等尺寸顯示器頭盔成功推向市場的是美國的Oculus公司,近些年來這種類型的頭盔顯示設備成為消費級虛擬現實顯示器的主流產品。對于這類頭盔目鏡的設計,大視場角會導致鏡片元件中心厚度的增大。為了避免這一點,Wearalitysky利用Fresnel透鏡減小鏡片厚度,實現150?的超大視場。不同結構形式的頭盔顯示器的參數參見表2。目前,約束該類型頭盔顯示設備的關鍵因素在于顯示器(手機屏)分辨率的不足,在具有大視場角的頭盔中往往能觀察到網格狀的像素結構。

王涌天, 程德文, 許晨. 虛擬現實光學顯示技術. 中國科學: 信息科學, 2016, 46: 1694–1710, doi: 10.1360/N112016-00247

一般聲明演示:本文由quanxiquan.cn于2022-10-17 11:30:54發表在全息圈,如有疑問,請聯系我們。

本文鏈接:http://www.dpxcxx.org/industry/vr/716.html

發表評論